Les collections

-

Les collections d'objets archéologiques

Du Paléolithique au premier Moyen Âge, l'archéologie comparée, l'Histoire de l'archéologie

Le musée expose environ 30 000 objets archéologiques, ce qui en fait une des plus importantes collections d'Europe.

Ces objets témoignent des activités humaines des origines de la Préhistoire (Paléolithique) à l'époque carolingienne.

Il conserve dans ses réserves plus de deux millions d'objets...

-

Les collections d'objets documentaires

3 périodes clés qui concernent les archives, la bibliothèque et la photothèque

Le service des Ressources documentaires, qui regroupe bibliothèque, archives et iconothèque, rassemble des fonds et collections d'une grande richesse, de tout format et sur tout support.

Ces documents, accessibles au public sur rendez-vous, illustrent tant l'histoire de l'archéologie, que celle du musée, du château et du domaine.

Du Paléolithique au Mésolithique

Le Paléolithique est la première période de la Préhistoire et la plus longue. Il commence avec l’apparition de l’Homme, il y a environ 2,6 millions d’années en Afrique et s’achève vers 10 000 ans avant J.-C.

Voir plusDu Paléolithique au Mésolithique

Le Paléolithique est la première période de la Préhistoire et la plus longue. Il commence avec l’apparition de l’Homme, il y a environ 2,6 millions d’années en Afrique et s’achève vers 10 000 ans avant J.-C.

Les hommes sont des chasseurs-cueilleurs nomades, qui tirent parti des ressources disponibles dans la nature.

En Europe, le Paléolithique est divisé en trois sous-périodes, correspondant à une évolution biologique, technique et culturelle :

- le Paléolithique inférieur (de – 800 000 à – 300 000 ans), avec Homo erectus. Les premiers outils en pierre sont le galet taillé et le biface. Domestication du feu vers – 400 000 ans.

- le Paléolithique moyen (de – 300 000 ans à – 40 000 ans), avec l’Homme de Néandertal. Les principaux outils en pierre sont les éclats, les racloirs, les pointes. Premières sépultures.

- le Paléolithique supérieur (de – 40 000 ans à – 10 000 ans) avec Homo sapiens, qu’on appelle aussi « Homme de Cro-Magnon ». Les principaux outils en pierre sont les lames, les grattoirs et les burins. Apparition des outils et des armes en os et en bois de renne : sagaies, harpons, propulseurs… Premières manifestations artistiques.

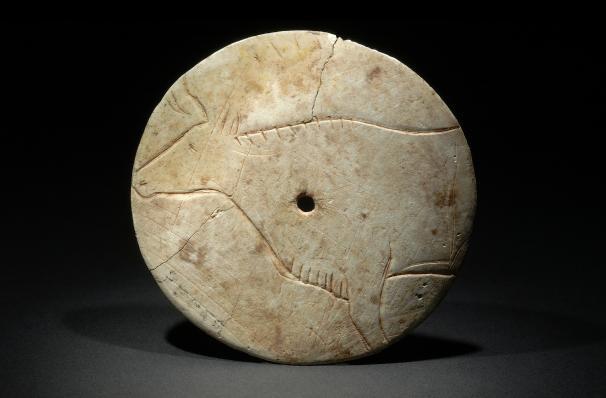

On parle d’art pariétal pour les parois des grottes et d’art mobilier pour les objets. Appronfondir le sujet en consultant la collection Grands sites archéologiques : Paléolithique

Les collections paléolithiques du musée d’Archéologie nationale sont parmi les plus riches au monde, notamment dans le domaine de l’art mobilier.

Le Néolithique

Le Néolithique s’est très progressivement mis en place au Proche-Orient, entre 12500 et 7000 avant Jésus-Christ environ.

Voir plusLe Néolithique

Le Néolithique s’est très progressivement mis en place au Proche-Orient, entre 12500 et 7000 avant Jésus-Christ environ.

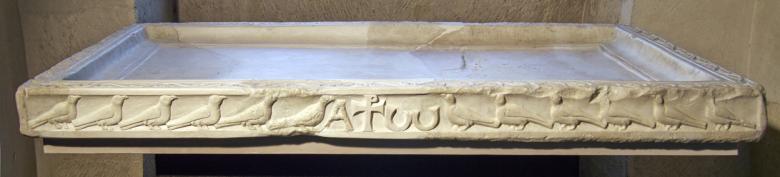

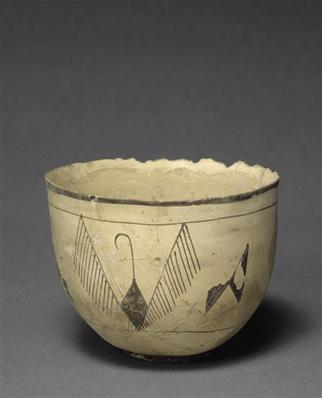

Le Néolithique est une période de rupture. Devenu producteur de sa subsistance, et non plus prédateur, l’homme influe désormais sur son environnement et se sédentarise. Il construit les premiers villages et les premières nécropoles, élève les mégalithes, les premières grandes architectures du monde. Un certain nombre d’innovations techniques voient le jour : la pierre polie, la céramique, le tissage. Les premiers réseaux d’échange à longue distance se constituent.

L'âge du Bronze

L’âge du Bronze marque une évolution plus qu’une rupture avec le Néolithique.

Voir plusL'âge du Bronze

L’âge du Bronze marque une évolution plus qu’une rupture avec le Néolithique.

On assiste à une diversification voire à une hiérarchisation sociale accrue, en grande partie due à l’apparition puis au développement de la métallurgie du bronze. Richesse facile à thésauriser et à recycler, le bronze est source de rivalités et de heurts.

Richesse facile à thésauriser et à recycler, le bronze est source de rivalités et de heurts. Minerais et objets métalliques s’inscrivent dans des réseaux d’approvisionnements et d’échanges variés qui traversent toute l’Europe.

L’artisanat se spécialise, l’homme d’armes et le chef guerrier affirment leur prééminence dans une société toujours rurale. La lutte pour la suprématie sociale et économique engendre une production somptuaire à l’usage des puissants ou des dieux, mais aussi la multiplication des dépôts, symptômes d’insécurité et d’instabilité.

L'âge du Fer

L’apparition du fer s’accompagne de mouvements de populations et de profonds bouleversements économiques et sociaux.

Voir plusL'âge du Fer

L’apparition du fer s’accompagne de mouvements de populations et de profonds bouleversements économiques et sociaux.

Posséder le fer encore assez rare, est en effet signe de richesse et de puissance. Des tombes de chefs symbolisent cette puissance, notamment dans le centre-est et l’est de la France. Ces habitants se sont installés surtout là où abondait le minerai. Des citadelles sont édifiées sur les routes du commerce avec les Etrusques et les Grecs.

Les Princes qui contrôlent les échanges à longue distance vivent fastueusement. Ils sont enterrés avec leur char et leurs objets les plus précieux.

Ces sépultures aristocratiques sont associées à la construction de tertres funéraires monumentaux. Le volume de ces tumulus peut atteindre plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes de matériaux.

Les défunts sont inhumés à l’intérieur de chambres funéraires en bois, dans lesquelles est déposé un char à quatre roues. Un service à boire en vaisselle métallique, pouvant contenir plusieurs centaines de litres de boisson, est en général associé à la tombe.

Au temps des Gaulois (450 av. J.-C. - début de notre ère)

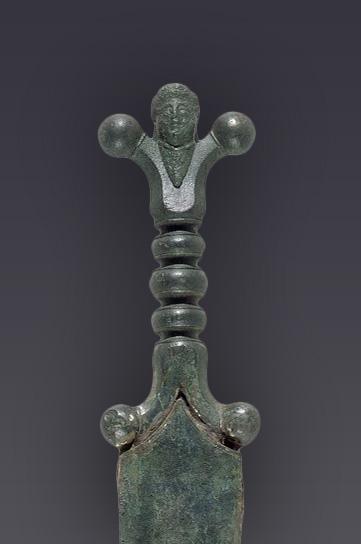

C’est une société tournée vers la guerre qui monte en puissance du Ve au IIIe siècle av. J.-C.

Les guerriers de haut rang sont enterrés, en armes, accompagnés de leur char de guerre à 2 roues. Leurs femmes portent des torques en métal au décor souvent très élaboré. L’artisan n’est déjà plus simplement un ouvrier, mais un initié qui connaît les secrets de la matière. Les Gaulois excellent dans les arts du feu – comme la poterie, la verrerie et la métallurgie – et par dessus tout dans le travail du bronze et du fer, qu’ils sont capables de ciseler et d’assembler avec une précision d’horloger.

La Gaule romaine

La conquête de la Gaule chevelue par Jules César au début de la seconde moitié du Ier siècle avant J.-C. est considérée comme le point de départ d’une transformation profonde, politique, économique et sociale : sa romanisation.

Voir plusLa Gaule romaine

La conquête de la Gaule chevelue par Jules César au début de la seconde moitié du Ier siècle avant J.-C. est considérée comme le point de départ d’une transformation profonde, politique, économique et sociale : sa romanisation.

Après une longue phase de pacification, la Gaule, intégrée dans l’Empire romain, est organisée principalement par l’empereur Auguste, qui règne de 27 avant J.-C. à 14 après J.-C.

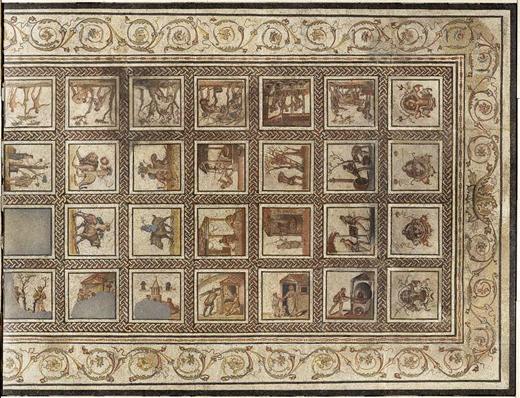

La civilisation matérielle, que le département de la Gaule romaine permet de découvrir, subit des changements graduels, et reflète l’assimilation plus ou moins poussée selon les régions, les milieux sociaux ou les époques, de coutumes, de techniques, de modes de vie et de pensée d’origine romaine ou méditerranéenne. Cet apport, mêlé parfois à l’héritage de l’époque précédente, contribuera à la création d’une civilisation romaine provinciale originale et dynamique, la civilisation gallo-romaine.

Les sept salles qui composent le département gallo-romain évoquent le monde des dieux et des morts, la présence de l’armée romaine en Gaule, les différents types d’artisanat et tous les aspects de la vie quotidienne : alimentation, costume, parure, loisirs, cadre domestique, médecine, transport, écriture...

Le premier Moyen Âge

Dès le IVe siècle, de nombreux étrangers que les Romains appellent "Barbares" immigrent dans l’Empire. La plupart d’entre eux sont des Germains.

Voir plusLe premier Moyen Âge

Dès le IVe siècle, de nombreux étrangers que les Romains appellent "Barbares" immigrent dans l’Empire. La plupart d’entre eux sont des Germains.

Leurs migrations s’intensifient au 5e siècle et lorsque le dernier empereur est déposé en 476, ces Barbares deviennent les maîtres de l’Europe occidentale.

Parmi les Barbares se trouve Clovis, roi franc de la dynastie mérovingienne, qui réunifie la Gaule : elle devient progressivement la Francie. Le Moyen Âge débute mais, au VIe siècle ("Mérovingien ancien"), le mode de vie est encore très marqué par l’Antiquité bien que l’apport germanique soit visible dans bien des domaines. La situation évolue au VIIe siècle ("Mérovingien récent") quand émerge vraiment la société médiévale : les pratiques funéraires et le costume s’en font le reflet.

Au contraire, à partir de la fin du VIIIe siècle, la dynastie carolingienne (751-987) cherche à renouer avec l’Antiquité dans le cadre d’une « Renaissance » bien visible dans l’art.

Mais dans la vie quotidienne des Francs, la différence entre Mérovingiens et Carolingiens reste peu visible.

L'archéologie comparée

La salle d'Archéologie comparée présente des objets archéologiques ou ethnographiques d’origine étrangère, du Paléolithique à la période contemporaine, permettant d’offrir un aperçu des cultures du monde entier à travers leurs productions matérielles.

Voir plusL'archéologie comparée

La salle d'Archéologie comparée présente des objets archéologiques ou ethnographiques d’origine étrangère, du Paléolithique à la période contemporaine, permettant d’offrir un aperçu des cultures du monde entier à travers leurs productions matérielles.

L’essentiel des collections est entré au musée avant la Première Guerre mondiale. Elles remettent en contexte les cultures matérielles du territoire français.

Sur la longueur de la pièce, on a choisi d’évoquer l’écoulement du temps, du Paléolithique à la période contemporaine, afin d’offrir un aperçu des cultures du monde entier à travers leurs productions matérielles.

Sur la largeur de la pièce, les zones géographiques (Afrique, Asie, Proche Orient, Europe, Amérique) sont présentées en vis-à-vis. Ce parcours permet de souligner les ressemblances ou les différences d’évolution entre les cultures des différentes régions du monde.

La salle d'archéologie comparée est conçue au début du XXe siècle par Henri Hubert et Marcel Mauss qui souhaitent illustrer "l'histoire ethnographique de l'Europe et de l'humanité" fondée sur l'étude du "fait social total" depuis les origines de l'homme jusqu'au tout début du Moyen Âge.

Article co-écrit par Marcel Mauss et Henri Hubert : "L’esquisse d’une théorie de la magie"

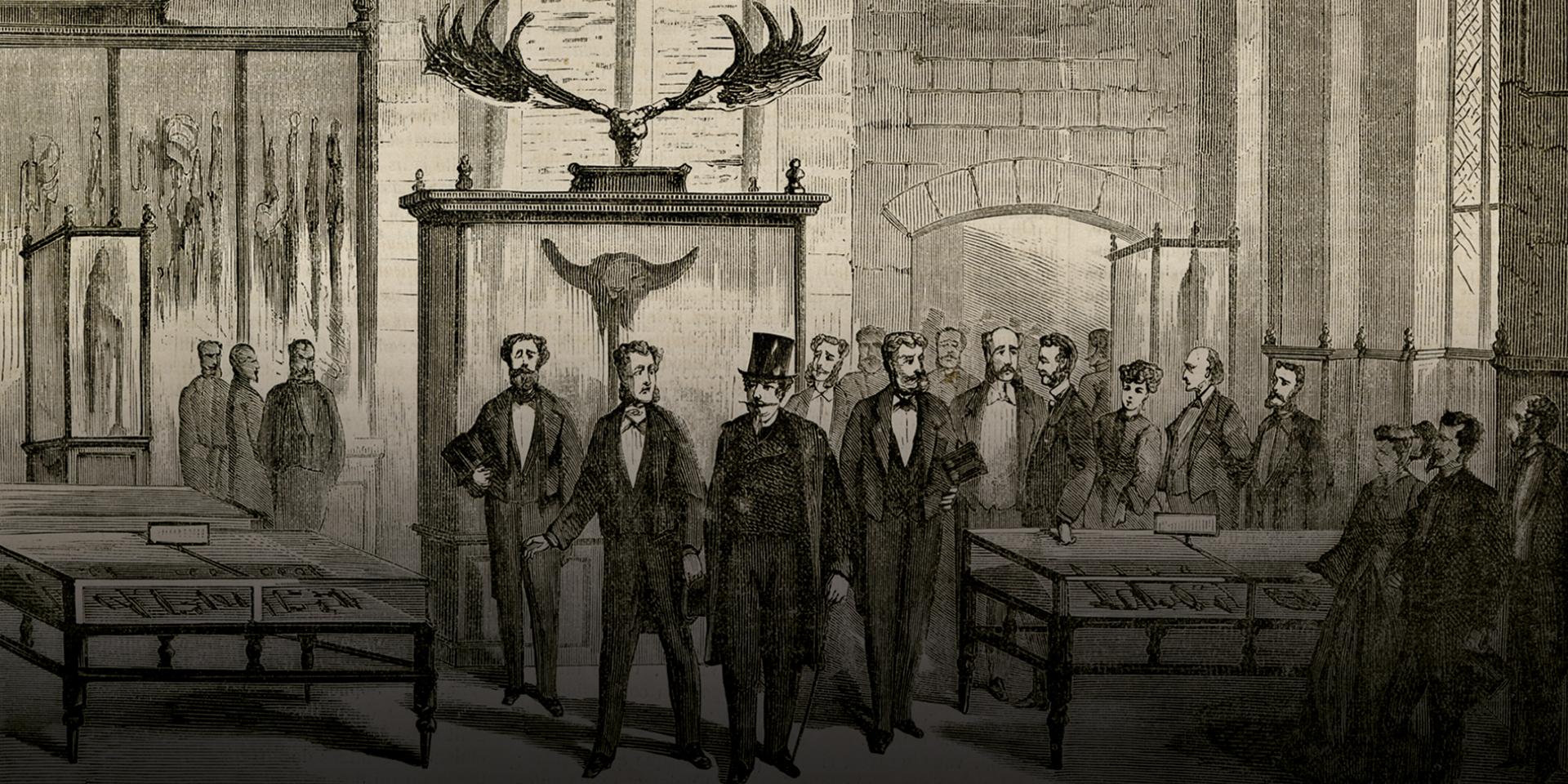

Histoire de l'archéologie

Répliques en plâtre et en galvanoplastie, maquettes historiques, peintures et sculptures datant du 19ème siècle, une vaste collection qui témoigne de l'histoire du musée et de la discipline archéologique.

Voir plus

Histoire de l'archéologie

Répliques en plâtre et en galvanoplastie, maquettes historiques, peintures et sculptures datant du 19ème siècle, une vaste collection qui témoigne de l'histoire du musée et de la discipline archéologique.

Nouvellement créée, la section d’Histoire de l’archéologie s’attache à la conservation des témoignages de l’histoire de la discipline qui ont jalonné les évolutions du musée.

Maquettes, moulages historiques, galvanoplasties, statuaire, peintures ont été créés pour montrer au public les sites des grands événements, compléter les séries du musée, faire connaître les objets prestigieux des autres institutions ou pour remettre en contexte des objets aujourd’hui dispersés ou mal conservés.

À ce titre, certaines réalisations préfigurent l’expérimentation en archéologie, tandis que d’autres constituent de véritables tentatives d’enregistrement des collections. D’autres reproductions ont fait appel à des artistes de leur temps et sont en soi des œuvres d’art.

La section conserve également les vestiges recueillis sur le site du château et du domaine : restes architecturaux d’avant les restaurations du XIXe siècle, ou mobilier muséographique conçu selon les conceptions de l’époque de la création du musée.

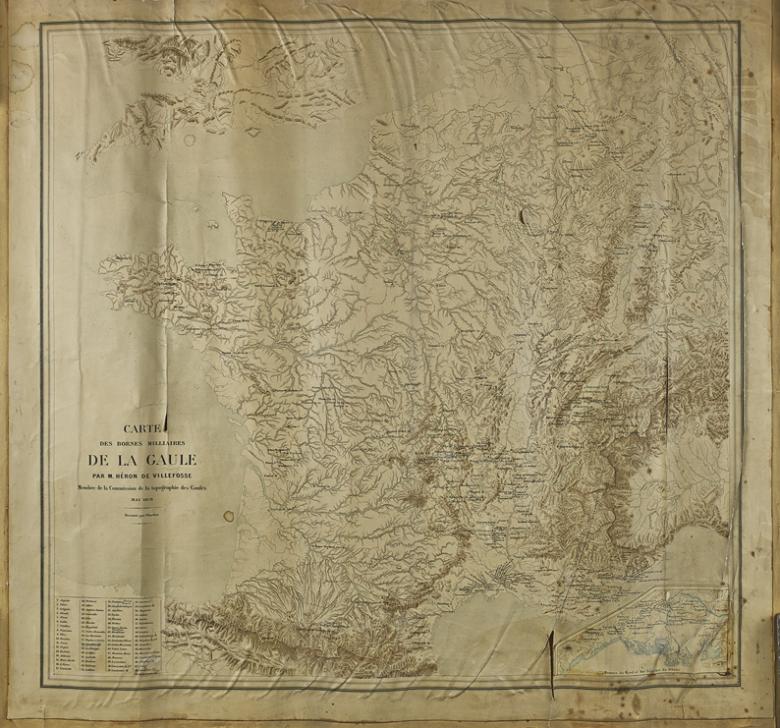

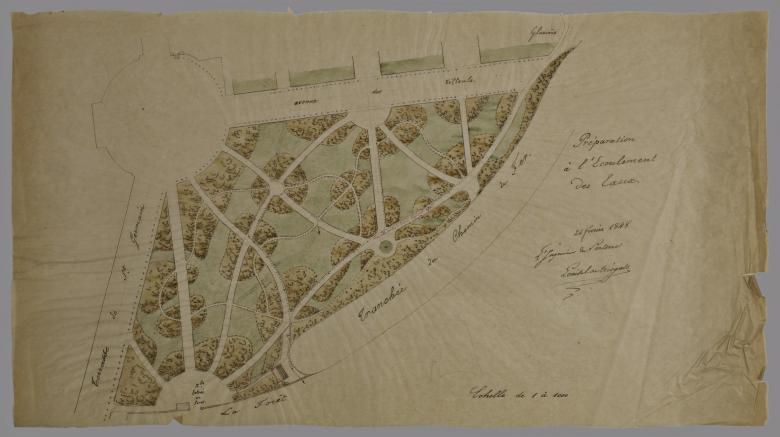

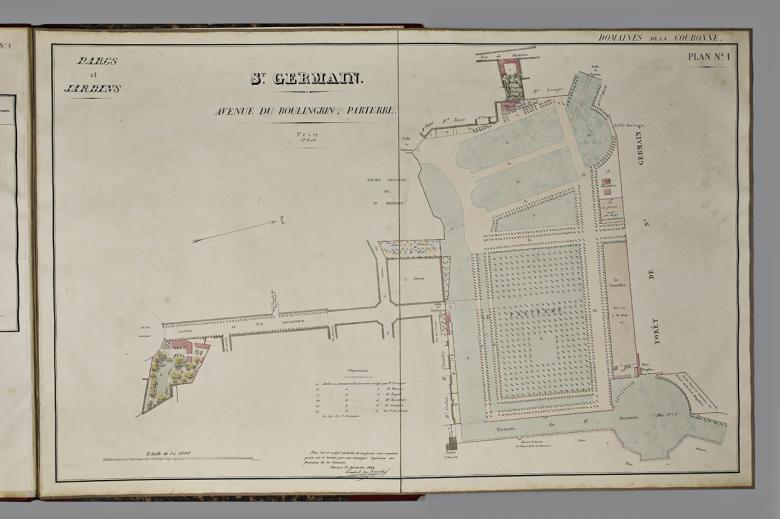

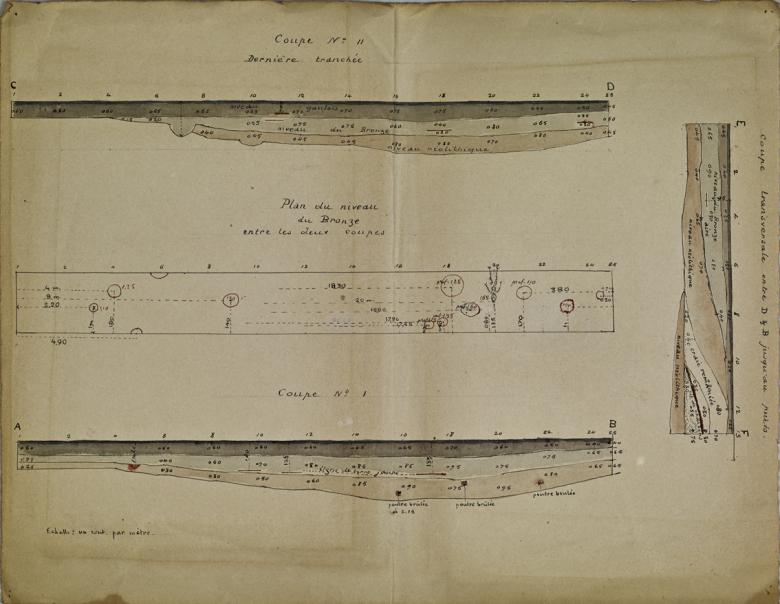

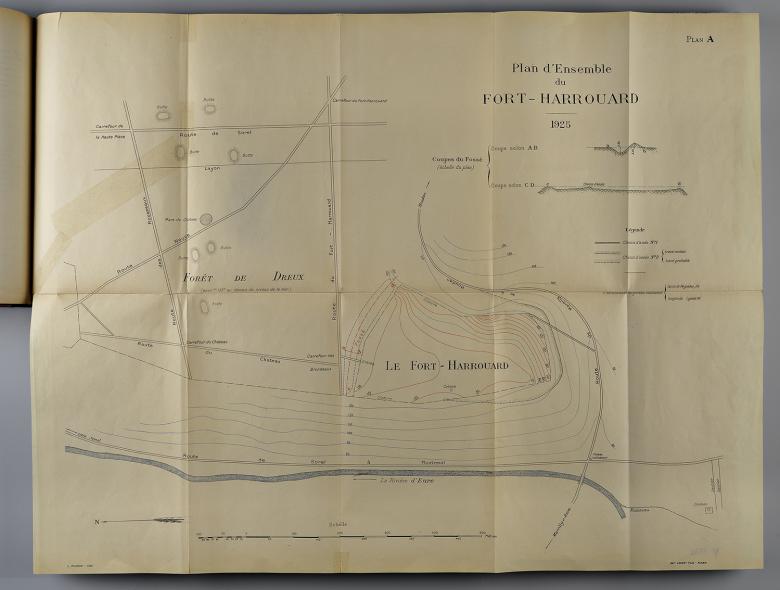

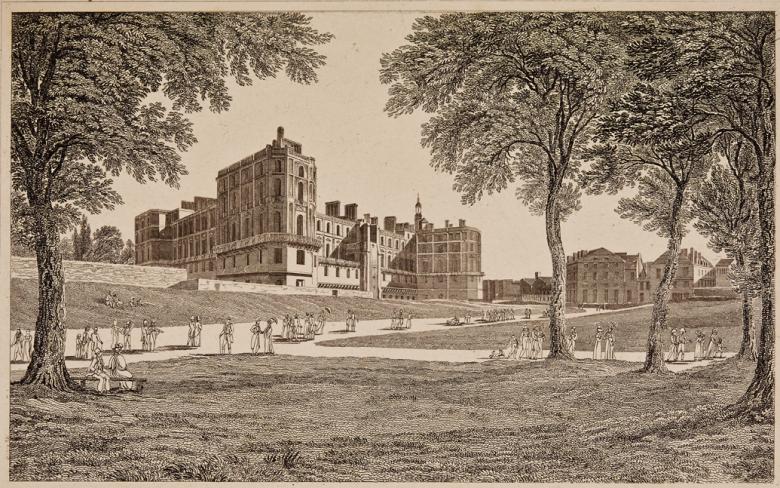

Archives

Les fonds d'archives conservés au musée d'Archéologie nationale illustrent, sur différents supports, l'histoire de l'archéologie, la vie du musée et les restaurations du château de Saint-Germain-en-Laye.

Consultez les Archives en ligne ATOM

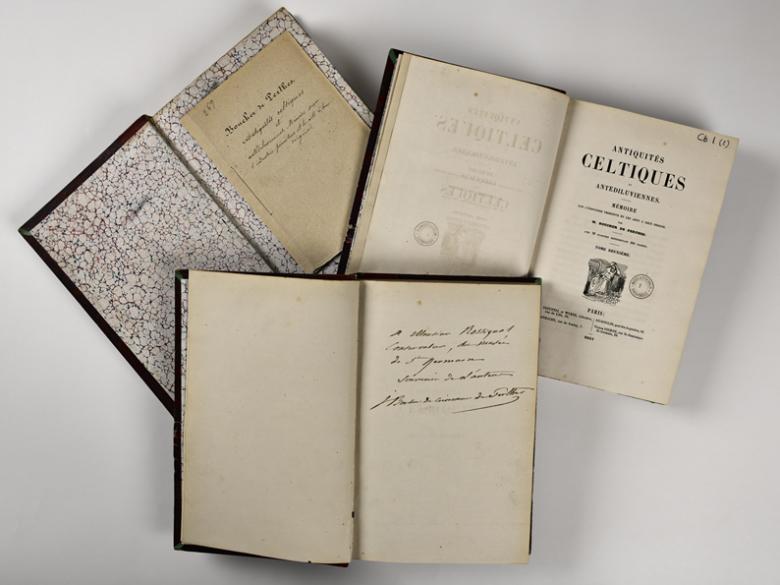

Bibliothèque

La bibliothèque du musée d'Archéologie nationale est riche de plus de 53000 ouvrages. Certains sont rares, annotés par leurs auteurs et représentatifs d'une archéologie en évolution.

Voir catalogue Frantiq.

Iconothèque

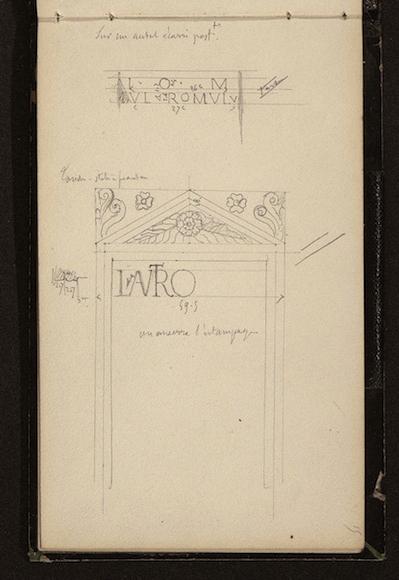

L'iconothèque du musée d'Archéologie nationale comprend photographies, gravures, dessins et peintures. Ces documents illustrent les collections du musée, l'histoire de l'archéologie et celles du domaine national .

Consultez les Archives en ligne ATOM