Du château au musée

Napoléon III ou la passion de l'archéologie

Le château de Saint-Germain-en-Laye, résidence royale appréciée des souverains depuis le Moyen Âge, a été restauré par Eugène Millet à partir de 1862. Depuis cette date, à l’initiative de Napoléon III, il abrite le Musée gallo-romain, devenu musée des Antiquités nationales en 1879, puis musée d'Archéologie nationale en 2005.

Visionnez le film de présentation de l'établissement

Un musée dans un château

Quitté en 1682 par Louis XIV, l’état de l’ancienne résidence royale de Saint-Germain-en-Laye se dégrade peu à peu au XVIIIe et XIXe siècle. En 1862, soucieux de créer un musée dédié à l’archéologie, Napoléon III choisit de l’installer dans ce lieu que vient de quitter un pénitencier militaire.

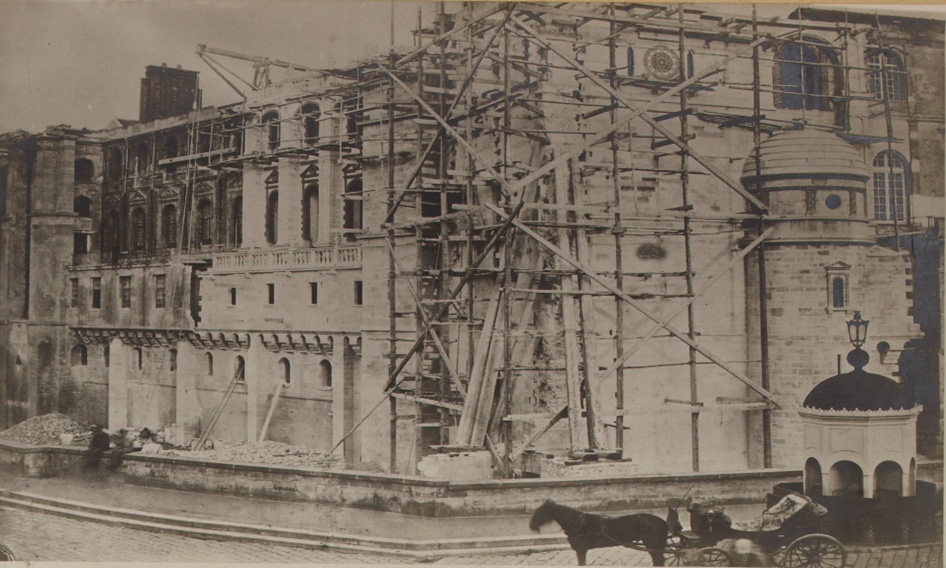

Sous le Second Empire, le château se trouve dans un état de délabrement avancé. En 1862, Napoléon III charge Eugène Millet, élève d’Eugène Viollet-le-Duc d’engager la restauration du bâtiment pour y accueillir le Musée gallo-romain. Il s’agit pour l’empereur, passionné par la figure de Jules César, d’offrir un cadre exceptionnel aux objets découverts lors des fouilles d’Alise-Sainte-Reine, du Puy-d’Issolud ou de Bibracte. Il veut glorifier les actions militaires de César à Alésia, Avaricum ou Uxelludunum durant la guerre des Gaules et rendre hommage à la grandeur des légions romaines. Très vite, les collections données au musée par les collectionneurs et archéologues amateurs affluent et dépassent le seul domaine de la guerre des Gaules et du monde gallo-romain.

Un chantier pharaonique

Classé monument historique dès 1862 alors même que débutent les travaux de restauration, il est décidé de restituer l'édifice royal dans son état Renaissance, comme l’avaient conçu François Ier et Henri II. Ce choix implique la destruction des pavillons construits par Jules Hardouin-Mansart à la demande de Louis XIV. Il s’agit également de dégager le donjon et la chapelle royale. Dans un même élan débute la conception des salles du nouveau musée. Ce chantier colossal ne s’achève qu’en 1907. Pour autant, Napoléon III, pressé d’ouvrir ce musée d’envergure nationale, inaugure ses sept premières salles dès le 12 mai 1867, en plein travaux.

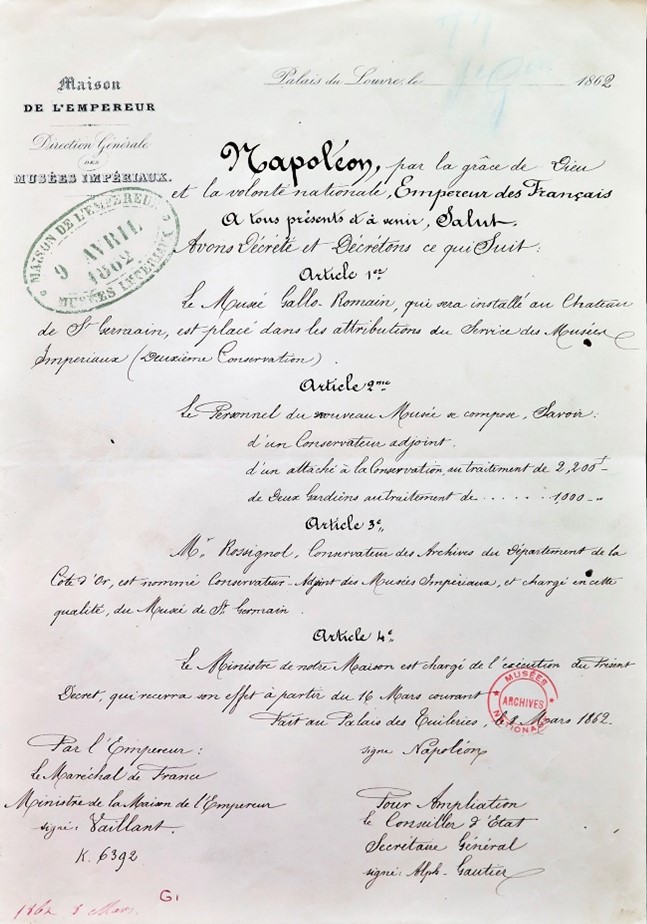

La création du Musée gallo-romain

Le musée tant attendu est créé par décret impérial le 8 mars 1862. Sa conception du musée mobilise le monde savant tant à Paris que dans les provinces.

Le projet d’un musée dédié à l’histoire de la nation des temps les plus anciens à Charlemagne et reposant sur les preuves matérielles produites par l’archéologie, naît fin 1864. Il est porté par Auguste Verchère de Reffye, officier d’ordonnance de Napoléon III, passionné d’armement romain et d’archéologie.

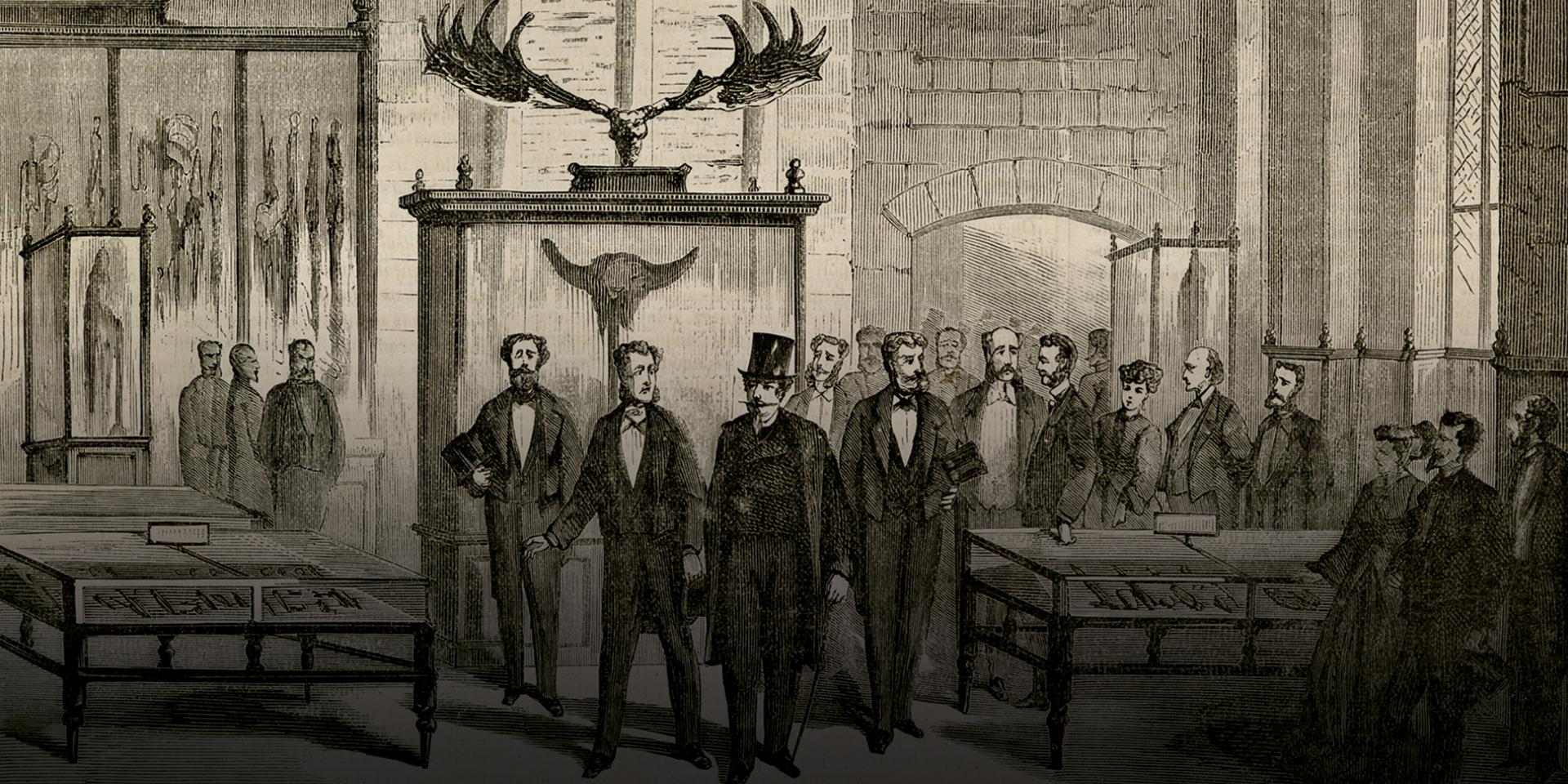

Une fois le projet adopté par l’empereur, une commission consultative pour l’organisation du musée est instituée pour définir précisément les objectifs et concevoir les collections et leur présentation. Elle est dirigée par le comte Émilien de Nieuwerkerke, surintendant des Beaux-arts et directeur des musées impériaux, et rassemble 16 personnalités reconnues pour leurs connaissances scientifiques dans le domaine de l’histoire, de l’architecture, de la géologie, de la géographie, de l’épigraphie, de la numismatique, de la paléontologie et de l’archéologie.

C’est ainsi que d’avril 1865 au printemps 1866 Auguste Verchère de Reffye, Adrien de Longpérier, Paul Broca, Alexis Damour, Jules Desnoyers, Claude Rossignol, Octave Penguilly-L’Haridon, Eugène Viollet-le-Duc, Casimir Creuly, Alfred Maury, Édouard Lartet, Félicien de Saulcy, Alexandre Bertrand et Anatole de Barthélémy vont concevoir un musée bien différent des autres musées nationaux, un « musée à la hauteur de la science ».

La Commission de Topographie des Gaules, instituée en 1858 à l’instigation de Napoléon III, prend une part importante dans l’organisation du musée et l’enrichissement des collections par ses liens avec les sociétés savantes et par ses travaux abondamment présentés dans les salles.

Sous la IIIe République, la réforme des musées nationaux de 1878 a pour conséquence de changer le nom du musée qui devient alors « musée des Antiquités nationales ».

Un musée lié à l'histoire de l'archéologie

L’histoire du musée d’Archéologie nationale est inséparable de celle des grandes collections formées par les premiers archéologues et préhistoriens, et du développement de l’archéologie française et européenne. Parmi les toutes premières collections à être entrées figurent celles de Jacques Boucher de Perthes, constituées à partir de ses fouilles menées à Abbeville et dans ses environs (Somme) qui révélèrent l’existence d’une humanité préhistorique antérieure à celle des Gaulois.

Les collections d’Édouard Lartet, puis celle de Frédéric Moreau, Joseph de Baye d’Édouard Piette ou de Paul du Chatellier qui rejoignent le musée au cours des XIXe et XXe siècles contribuent à la renommée du musée.

L’essor de la préhistoire en France connaît une extraordinaire expansion, grâce au travail fondamental de Gabriel de Mortillet, nommé attaché à la conservation du musée en 1868. Cet auteur d’une chronologie de la Préhistoire fondée sur la classification des industries lithiques illustre ses réflexions scientifiques par la muséographie et fait du musée un pôle d’excellence pour la préhistoire et la protohistoire.

Le domaine de l’archéologie comparée est marqué par la personnalité d’Henri Hubert, entré au musée en 1898. Sa création d’une salle consacrée à « l'histoire ethnographique de l'Europe et de l'humanité » depuis les origines jusqu'au début du Moyen Âge, adopte une approche sociologique de l’archéologie.

Enfin, les archéologues les plus reconnus à la fin du XIXe siècle et durant la première moitié du XXe siècle, parmi lesquels nous pouvons citer, Joseph Déchelette, Ernest Chantre, l’abbé Breuil, Louis Capitan, l’abbé Philippe ou Jacques et Henri de Morgan, vont partager savoirs et expérience avec les équipes du musée national.

Le musée aujourd'hui

Des collections nouvelles ne cessent d’enrichir le musée d’Archéologie nationale. Dons, achats en ventes publiques et auprès de galeries spécialisées perpétuent les voies traditionnelles d’entrée des objets. Les collections proviennent également des recherches actuelles menées en France ou à l’étranger. L’extraordinaire série d’objets de Nouvelle-Guinée, collectée par Pierre Pétrequin, ou encore l’exceptionnel mobilier des tombes à char gauloises de l’aéroport de Roissy découvert en 1995 et provenant de fouilles de sauvetage en sont des exemples.

Les liens constants avec les services régionaux d’archéologie, son statut de Grand département, son rôle de coordinateur du réseau Archéomuse et celui de diffuseur de l’archéologie en musée par les publications qu’il porte font aujourd’hui du musée d’Archéologie nationale un acteur reconnu pour la recherche, la conservation du patrimoine et la médiation auprès des publics.

Découvrez les collections du musée d'Archéologie nationale

Visionnez la vidéo de l'histoire du musée